|

कार्यकारी सार |

|

हिमालय, जैविक और भौतिक विशेषताओं के क्षेत्र में एक अत्यधिक विविधता वाली जटिल पर्वत प्रणाली हैं। इसे भारत के उच्च और निम्न क्षेत्रों में निवासित लाखों लोगों के लिए जीवन समर्थन प्रणाली माना जाता है। यह एशिया क्षेत्र में जलवायु नियामक के रूप में कार्य करता है और विश्व स्तर पर अपने पवित्र, आध्यात्मिक और दार्शनिक मूल्यों के लिए मान्यता प्राप्त है।

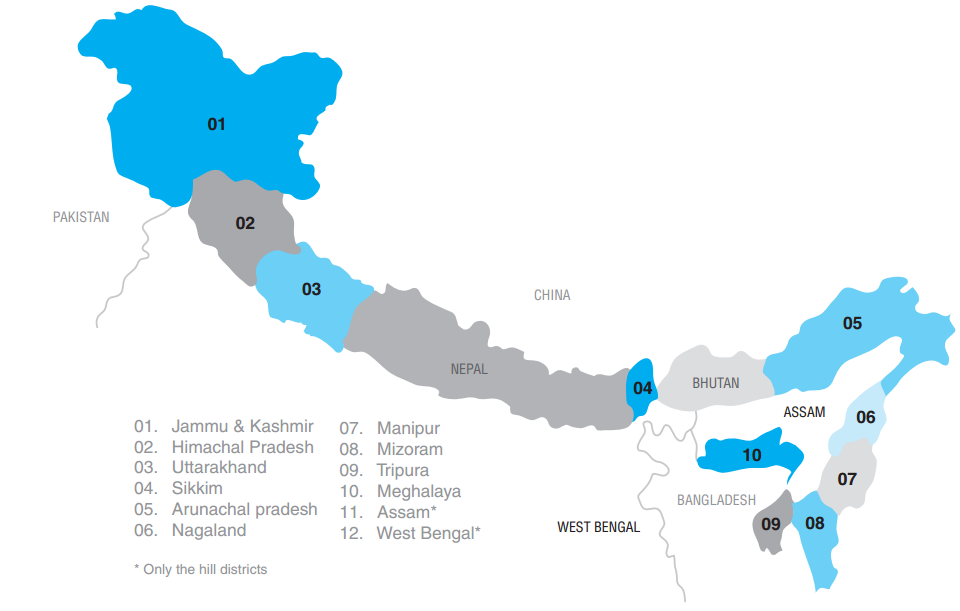

जबकि जैव-भौतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता की समृद्धि और विशिष्टता और स्वदेशी ज्ञान और प्रथाओं (आईकेपी) की समृद्ध विरासत ने हिमालय को वैश्विक मान्यता अर्जित की है। हिमालयी भू-भाग नवीन है और भूगर्भीय रूप से सक्रिय है, स्वाभाविक रूप से अस्थिर, नाजुक, और प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील भी है। इसके अलावा, मानव प्रेरित समस्याओं के प्रति इस पर्वत श्रृंखला की भेद्यता अब अच्छी तरह से स्थापित है। इसलिए, विशेष और परिवर्तनशील संवेदनशील प्रणाली होने के नाते, और इसके महत्वपूर्ण रूप से जीवन रक्षक मूल्यों के कारण, यह विशेष ध्यान देने योग्य है। इसे सतत् एवं स्थायी रूप संरक्षण और विकास हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जो पर्वतीय विशिष्टताओं की अनिवार्यताओं को नजरअंदाज न करती हों। इसलिए, यह दीर्घकालिक संरक्षण और सतत् विकास के नए प्रतिमानों को विकसित करने पर जोर देता है, जो विशेष रूप से और देश में सामान्य रूप से आर्थिक हितों और पारिस्थितिकीय अनिवार्यताओं के बीच जटिल संतुलन को बहाल करने में सहयोगी हो। उपरोक्त के दृष्टिगत कि हिमालय देश की पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, भारत सरकार अद्वितीय लेकिन अत्यधिक नाजुक हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। केन्द्रीय अनुदान सहायता योजना के द्वारा राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिषन (एनएमएचएस) के द्वारा संरक्षण और सतत् प्रबंधन के प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हुए, तंत्र के घटकों और उनके संबंधों की संपूर्ण समझ के साथ, अत्यधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लक्षित किया गया है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में प्राकृतिक संसाधनों का। अंतिम लक्ष्य देश की दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना है। चूंकि मिशन विशेष रूप से भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) को लक्षित करता है। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिषन के अधिकार क्षेत्र में 10 हिमालयी राज्य पूरी तरह से (यानी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड) शामिल हैं। दो राज्य आंशिक रूप से (अर्थात असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिलों को इसके में सम्मिलित किया गया है)। पारिस्थितिकीय, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक-आर्थिक पूंजीगत संपत्तियों और भारतीय हिमालयी राज्यों के मूल्यों के निरंतरता और वृद्धि को समर्थन देने के लिए व्यापक दृष्टि के साथ, यह मिशन अभिनव अध्ययन और संबंधित ज्ञान हस्तक्षेपों का आगाज और समर्थन करता है। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिषन में आपस में जुड़े और पूरक लक्ष्यों के एक समूह की ओर काम करने की परिकल्पना की गई है जो निम्नवत् हैं- |

|

| मिशन की रणनीति सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अनुरूप स्थानीय समुदायों की आजीविका बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जिसका मूल आधार यह है कि संरक्षण के लिए सबसे सुरक्षित और प्रभावी आधार यह सुनिष्चित करना है कि विषेष संसाधनों पर निर्भर लोग संसाधनों के क्षरण की तुलना में संरक्षण के कार्य से बेहतर आजीविका प्राप्त करें। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिषन ने इस हेतु 7 विस्तृत विषयगत क्षेत्रों का चयन किया है जो निम्नवत् है- |

|

1. जल संसाधन प्रबंधन। 2. आजीविका विकल्प एवं रोजगार सृजन 3. जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन । 4. कौषल विकास एवं क्षमता निर्माण। 5. आधारभूत संरचना विकास। 6. भौतिक संयोजकता। 7. हानिप्रद पदार्थों का प्रबंधन।

|

| उपरोक्त पूर्व लक्षित लक्ष्यों और विषयगत क्षेत्रों को केंद्रित करते हुए, मिषन विषेष रूप से इसके उद्देष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। |

|

|

मिषन द्वारा संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के दर्षन के साथ -साथ संचालित अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों के लिए ध्यान केंद्रित करना और अनुदान को बढ़ाना है। साथ ही समग्र प्रयास है कि समन्वित नीतियों, अनुभवजन्य साक्ष्यों और सर्वाेत्तम प्रथाओं पर आधारित विधिवत निर्णयों की दिषा में काम किया जाए जिससे हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में नवाचारों और बहुहितधारकों के लिए सक्षम वातावरण प्रदान किया जा सके और स्थानीय समुदायों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके। इन उद्देष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना तीन श्रेणियों के तहत अध्ययन, मार्गदर्षन और हस्तक्षेपों को प्रोत्साहित किया जाता है। |

|

|

जबकि इन श्रेणियों के तहत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। मिशन उन अभिनव और बहु अनुशासनिक परियोजनाओं पर अधिक जोर और वरीयता देता है, जो परिदृश्य आधारित/ स्तरीय दृष्टिकोण को अपनाते हैं और इससे सीमाओं से पार भी सम्बंध हो सकता हैं। यह आगे रेखांकित किया गया है कि स्पष्ट नीतिगत आयामों और ज्ञान परिणामों वाले पायलट, परियोजनाओं को महत्व दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह योजना भारतीय हिमालयी राज्यों के संस्थानों में ज्ञान निर्माण की सुविधा भी प्रदान करती है। |

|

|

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह योजना लागू की गई। तथा गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत् विकास संस्थान कोसी अल्मोड़ा को इसका नोडल और सेवारत् केंद्र बनाया गया हैं जो अपनी पूर्ण रूप से समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई के द्वारा इसका संचालन करता है। इसके संपूर्ण संचालन हेतु मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति कार्य करती है। वहीं मंत्रालय के अपर सचिव के अधीन एक वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार समिति विभिन्न हितधारकों का वृहद स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है। इसके माध्यम से भारतीय हिमालयी राज्यों के गहन अध्ययन और उनकी विशिष्ठ विभिन्न आवश्यकताओं के साथ उनका उचित प्रतिनिधित्व किया जाता है ताकि उनकें समान अवसर प्रदान किया जा सके। समय-समय पर अध्ययन की प्रगति की समीक्षा करते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी सहालकार समिति (स्टैग) द्वारा मध्य अवधि के सुधारों आदि ( यदि कोई हो ) दिए जाते हैं और अंतिम तकनीकी रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है। संचालन समिति द्वारा साल में कम से कम एक बार राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिषन के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की एक नई केंद्रीय सेक्टर योजना है। इसके तहत 67.10 करोड़ रुपए और प्रमुख शीर्ष ‘3435’ में 100 करोड़ रुपए क्रमषः वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 हेतु निर्धारित हैं। अगली पंचवर्षीय योजनाओं में हर साल में 10 से 15 प्रतिषत की वृद्धि के साथ इस पहल को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है।

|

|

|